一、AI产品开发的本质思考

1.1 技术价值与用户价值的平衡

AI产品开发的核心矛盾在于:先进技术≠用户价值。我们经常陷入”技术自嗨”的陷阱,比如:

- 过度追求模型准确率从95%提升到97%,而用户实际需求可能只需要90%

- 沉迷于使用最前沿的LLM,却忽略了简单规则引擎可能更高效解决特定场景问题

- 在算法优化上投入大量资源,但用户体验层面的基础问题却长期未解决

典型案例:某CV团队开发的人脸识别系统,在实验室条件下达到99.9%准确率,但在实际商场环境中因光线变化、角度问题导致用户体验极差,最终被简单的RFID方案取代。

1.2 AI产品的特殊属性

与传统软件产品相比,AI产品具有三个独特属性:

- 不确定性:输出结果具有概率性,需要设计容错机制

- 数据依赖性:性能与数据质量强相关,存在冷启动问题

- 持续进化:需要建立模型迭代的闭环系统

二、AI产品开发的关键决策点

2.1 技术选型金字塔

┌───────────────┐

│ 端到端AI │ (如ChatGPT API)

└───────────────┘

▲

┌───────────────┐ │ ┌───────────────┐

│ 传统规则引擎 │──────┼──────│ 机器学习模型 │

└───────────────┘ │ └───────────────┘

▼

┌───────────────┐

│ 混合方案(Hybrid) │

└───────────────┘

决策原则:

- 优先考虑简单方案能否解决问题

- 评估数据可获得性和质量

- 计算综合成本(开发+维护+计算资源)

2.2 数据策略三维度

- 数据获取:

- 用户生成数据(UGC)的激励机制设计

- 合成数据生成的技术方案

- 第三方数据采购的法律合规性

- 数据标注:

- 主动学习(Active Learning)降低标注成本

- 众包标注的质量控制机制

- 半监督学习的应用场景

- 数据闭环:

- 用户反馈收集系统设计

- 自动化数据清洗流水线

- 模型再训练触发机制

三、AI产品设计方法论

3.1 人机协作设计模式

| 模式 | 特点 | 适用场景 | 案例 |

|---|---|---|---|

| AI辅助 | 人类主导,AI提供建议 | 创意工作、决策支持 | Photoshop AI填充 |

| 人机协作 | 双方共同完成任务 | 内容生成、数据分析 | GitHub Copilot |

| AI自治 | AI全流程自动执行 | 流程自动化、预测系统 | 量化交易系统 |

设计要点:

- 明确各环节的人机责任边界

- 设计合理的干预机制(暂停/修正/终止)

- 建立用户信任的透明度设计

3.2 容错设计四层级

- 输入验证:过滤不合理输入(如ChatGPT的prompt过滤)

- 过程监控:实时检测异常(如对话系统的毒性检测)

- 结果审核:输出质量把关(如AI绘画的事后人工审核)

- 错误恢复:优雅降级方案(如推荐系统退回热门榜单)

四、AI产品商业化路径

4.1 商业模式选择矩阵

技术壁垒

┌───────┶───────┐

│ │

高 │ 技术授权模式 │ 平台模式 │

│ (如AI芯片IP) │ (如AWS AI服务) │

用户支付意愿─────┼───────┬───────┤

低 │ 工具型SaaS │ 增值服务模式 │

│ (如Grammarly)│ (如美颜API) │

└───────┴───────┘

4.2 定价策略考量因素

- 成本结构:

- 计算成本(Token/分钟/次)

- 模型维护成本(微调/更新)

- 数据获取成本

- 价值度量:

- 按效果付费(如广告点击)

- 按使用量付费(如API调用次数)

- 订阅制(功能分级)

- 市场定位:

- 免费增值模式获客

- 企业定制化定价

- 行业解决方案打包

五、AI产品团队构建

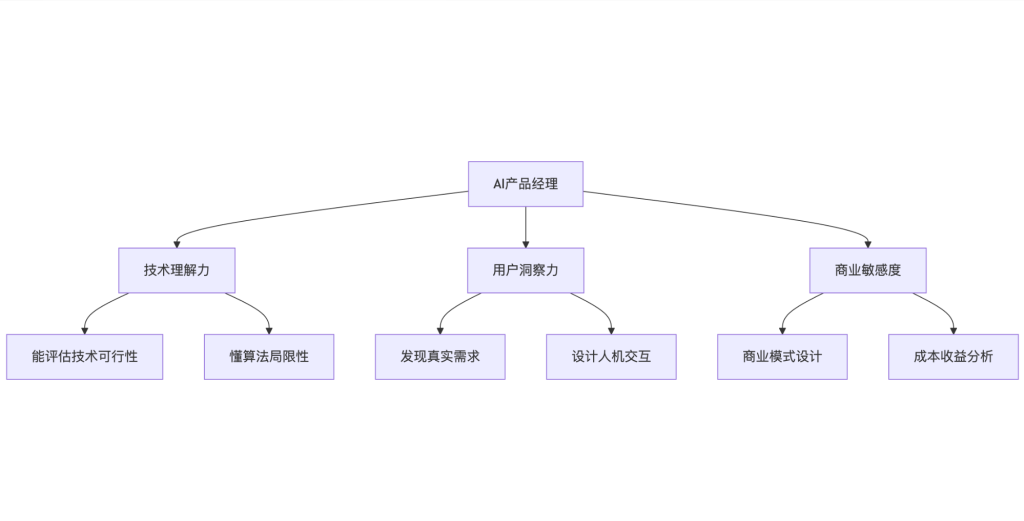

5.1 核心能力组合

5.2 跨部门协作机制

- 数据飞轮:产品→工程→数据→算法的闭环

- 敏捷试错:小步快跑的实验文化(A/B测试)

- 伦理审查:建立AI伦理委员会(涉及隐私/公平性)

六、未来趋势与应对策略

6.1 技术演进方向

- 小型化:边缘AI、端侧模型(如手机端LLM)

- 多模态:文本/图像/视频/3D联合理解

- 自主化:Agent系统的自我优化能力

6.2 产品创新机会

- 垂直领域专家:医疗/法律/教育等专业AI助手

- 数字员工生态:AI与RPA结合的流程自动化

- 虚实交互界面:AR/VR环境中的AI交互范式

行动建议:

- 建立领域专属数据集壁垒

- 投资交互创新的专利布局

- 关注AI-Native的新硬件载体

AI产品开发是一场技术可行性、用户体验与商业可持续性的三维博弈。成功的AI产品往往不是技术最先进的,而是在最合适的场景,用最经济的方案,解决最痛点的问题。保持对技术的前瞻性,同时扎根于用户真实需求,才是AI产品长治久安之道。